水墨之中,自有心画而生

□潘洪伟

“啊,牡丹。百花丛中最鲜艳;啊,牡丹,众香国里最壮观;冰封大地的时候,你正蕴育着生机一片。春风吹来的时候,你把美丽带给人间……”每当听到这首《牡丹之歌》,我就会情不自禁想起一位今年已七十有二的老画家来,就会想起他画画时神情的专注,想起他的《风神牡丹》画中的天香国色、勃勃生机!他,就是所绘牡丹别有风采的著名画家——崔海山。

崔海山1949年生于吉林磐石,从小便对中国传统文化着迷。在师范美术专业学习期间,曾得到我国著名花鸟画、山水画大师郭西河与季贯之先生的亲传。历经走入古人、学于今人、形成自己的40年醉心丹青,案几之上,常见笔意清发;水墨之中,自有心画而生。

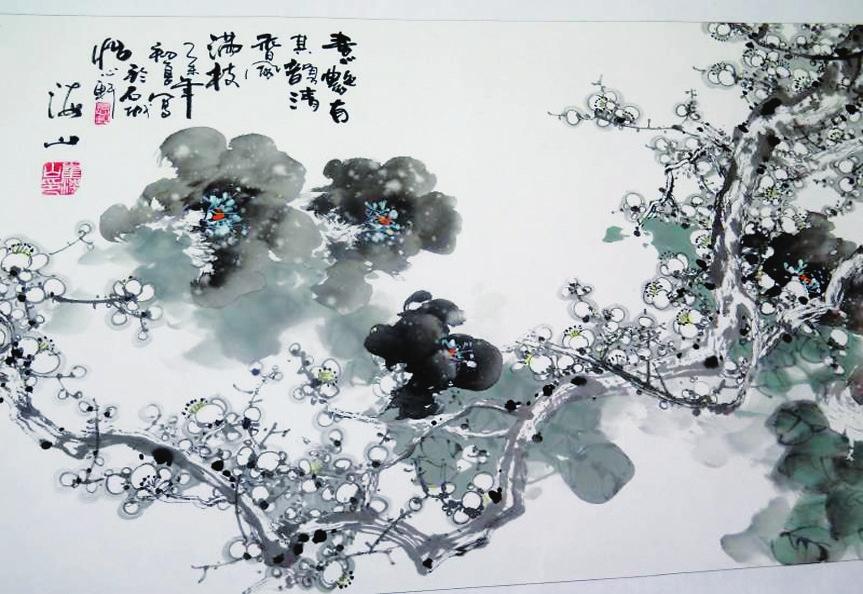

步行万里重在行,秋之为美在果实。崔海山将满腔的热情都投入到笔端,以身入、心入、情入的创作技法于从容平和之间画出“崔氏牡丹”的特色风骨。清·方薰在《山静居画论》中说:“设色不以深浅为难,难于彩色相和。和则神气生动,否则形迹宛然,画无生气。”潘天寿在《听天阁画谈随笔》中也对设色作了中肯的阐述,他说:“设色须淡而能深沉,艳而能清雅,浓而能古厚,自然不落浅薄,重浊、火气,俗气矣。”崔海山在创作上对上述两个观点在理论与实际的结合中拿捏得恰到火候。常人所绘牡丹,往往突出其娇艳绚丽,崔海山的牡丹则不单单注重外在的一味好看,而是更强化于“画中有诗,诗有有画”的内在美。其除在设色、布局、构图上苦心揣摩,认真经营画面气象外,更偏重于以“大道至简、大象无形”的水与墨交织碰撞的“趣墨”技法,创作出令人越看越有味的作品。他在对水、淡墨、浓墨的把握上可谓功夫老辣,无论是小品制作的《贵而不骄》,还是大手笔的《春色满乾坤》系列、《紫气东来》《醉舞清风》等作品,都将由技入道、出神入化的水与墨的主客体,一并得到了淋漓畅快、气韵生动的演绎。比如其纯用水墨所作的《素艳奇香》,该幅作品给观者的整体感觉是墨在画中动,花在墨中舞。浓重处墨气充盈,高妙自然。淡雅处淡而不俗,清丽可人。密处极密,藏风纳气。疏处极疏,于一派祥和静谧气氛中,让人体味到“淡泊以明志,宁静以致远”的艺术境界。

崔海山的“风牡丹”没有半点媚颜,而是以昂扬抖擞的风貌表达着生命的怒放。其生命个体在风中或素洁、或惊艳、或羞怯、或含苞欲放、或怒发绝美地“活”了起来,一枝一叶、一簇花、一处蕊,都被赋予得飒飒有精神、清清显高雅、赫赫见风韵。2016年8月26日,崔海山“国色天香”百幅牡丹绽放江城,其“风牡丹”作品之“春酣国色”“富贵长春”“秋水素妆”“翰墨馨香”等,赢得了观者和业内的好评。一位前来观展的著名画家给予这样的评语:“海山的牡丹画笔随意运,气贯道通,不追求物象的形肖,而是取其神遗其貌。”

多年来,为创作出更多的精品佳作,崔海山不但时常以明徐渭、清恽寿平等古代花鸟大家的历代牡丹图进行深入研悟,还不时到古城洛阳、山东荷泽等牡丹胜地进行实地写生。他常说,要想把画画得有魂有神、有美有真,就要有一种“读万卷书,行万里路”的精神。离开了这个,就创作不出既有传统笔墨底蕴,又合乎现代人审美要求,色、光、态、韵各臻其妙,雅俗共赏的作品来。