美丽集安——走近高句丽王朝的前世今生,还有中唐名将高仙芝

独家抢先看

集安隶属吉林省通化市,是一座建筑风格统一的城市,街道安静整洁,灰白色的建筑色调显得格外和谐。作为一座中朝边境的城市,它被誉为“东北小江南”,具有深厚的历史文化底蕴。这里曾是高句丽的都城,见证了这一古老民族的辉煌与衰落。

集安市的居民主要由汉族、朝鲜族、满洲族和回族等组成,朝鲜族占据了相当的比例。许多人好奇,朝鲜族是否是高句丽的后裔?集安与朝鲜半岛相邻,而韩国历来视高句丽为自己的祖先。那么,高句丽与韩国到底有什么样的关系呢?让我们一起走近高句丽的历史,探索它的前世今生。

高句丽是东北地区的一个古老民族政权,它自公元前37年建立,直到公元668年灭亡,历时705年。公元3年,高句丽将都城迁至国内城,即今天的集安,公元427年再次迁都至平壤。在这长达425年的时间里,集安作为高句丽的别都,承载着这个强大民族的政治与文化。

提到高句丽,不得不提到扶余国。高句丽其实是扶余国的一个分支。扶余国存在于公元前2世纪到公元494年,位于今天的吉林省和朝鲜半岛北部,属于濊貊(huimo)族系,和现代朝鲜族没有直接关系。公元前37年,扶余国内部发生冲突,王子朱蒙带领一部分人出走,在今日的集安地区建立了高句丽国,并以“高”字为姓。

高句丽政权建立后,注重农业发展,并在养蚕、冶炼等方面取得了显著成就。从一个小部落逐步发展成东北地区几个强大少数民族政权之一。高句丽的人民勇猛善战,尤其擅长山地作战,弓箭技术高超。由于地处东北,远离中原王朝的直接控制,且物资丰富,战斗力强大。中原王朝欲征服高句丽,面临着极大的困难:补给线长且不便,且高句丽擅于以山城防守,一旦不敌便迅速转入山林,敌人难以追击。正因如此,高句丽在历史上屡次成功抵御了汉朝、隋朝和唐朝的进攻,成为中原王朝难以征服的存在,甚至让隋炀帝三次进攻高句丽都无功而返,带来了巨大的民众负担,最终助长了隋朝的灭亡。

公元3年,高句丽将都城迁至国内城,距此2.5公里处的丸都山上筑起了尉那岩城,后更名为丸都山。公元244年,魏国的将领毌丘俭曾大破高句丽,摧毁了丸都山城,但丸都经过修复后继续作为高句丽的都城之一,与国内城共同作为政治和军事中心。

在两晋南北朝时期,中原政权陷入纷乱,高句丽趁机发展壮大,逐步吞并周边地方政权。公元342年,前燕的慕容皝曾率兵大破高句丽,丸都山城再次被摧毁,之后高句丽的丸都山城彻底衰落。

戏剧性的一幕发生在公元407年,高句丽的旁支宗室高云在冯跋的支持下继位,建立了北燕。高云的祖父是当年慕容皝迁往燕国的百姓之一。

集安市的文化古迹之一就是好太王碑,它是高句丽二十代王长寿王为纪念其父亲好太王所立,碑文详细记载了好太王的开疆拓土事迹。好太王(374-412年)是高句丽历史上有着显著成就的一位帝王,他在位期间,北征扶余、契丹、靺鞨,南征百济,打击倭国,推动高句丽在东北地区和朝鲜半岛的霸主地位。高句丽势力达到巅峰,稳占辽河以东,掌控了朝鲜半岛北部,成功遏制了倭国对朝鲜半岛的侵扰。

高句丽在长寿王时期进入全盛时期。长寿王在位长达78年,427年他将都城从集安迁至平壤,使高句丽的扩张方向转向朝鲜半岛。长寿王去世后,葬于集安,留下了另一个历史遗迹——将军坟。这座石阶式方坛结构的坟墓被誉为“东方金字塔”,它承载着高句丽帝王的辉煌与历史记忆。

公元668年,唐朝名将李勣灭高句丽,导致高句丽遗民大规模迁徙。大约30万高句丽遗民进入中原,部分融入突厥,另一些迁至辽西,和汉族融合,也有一部分迁入新罗。

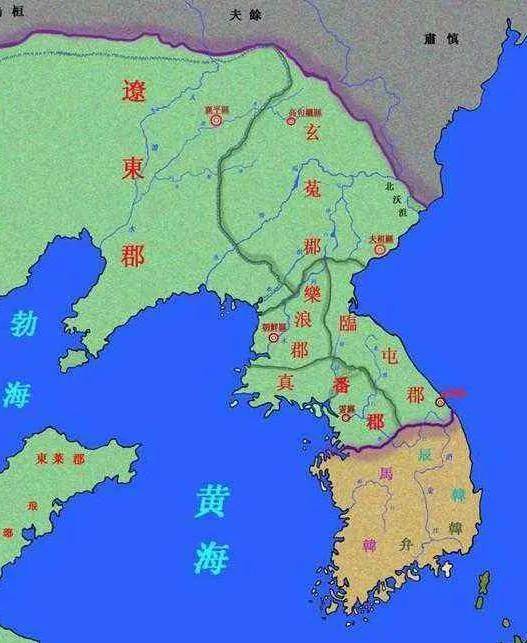

高句丽与中国历史密切相关,朝鲜半岛的历史也与中国有着千丝万缕的联系。周武王建立周朝后,商纣王的叔父箕子在朝鲜半岛建立了“箕子朝鲜”。秦末汉初,燕国的卫满打败箕子朝鲜,建立了卫满朝鲜,这一政权在东北和朝鲜北部。

西汉时期,汉武帝灭卫满朝鲜,并在朝鲜半岛设立汉四郡。朝鲜半岛的南部地区成为新罗的发源地,而新罗正是今天韩国民族的祖先之一。唐朝时期,朝鲜半岛分裂成多个政权,其中后高句丽继承了高句丽的国号,试图借此获取合法性。

随着高句丽、百济灭亡,遗民迁入中原及其他地区。高仙芝,这位来自高句丽后裔的名将,留下了不朽的传奇。他的军事才华,尤其是在山地作战方面的能力,成为唐朝边疆征战中的一颗璀璨明珠。高仙芝的名字,至今仍在历史长河中闪耀。

高仙芝在唐代的军事成就尤为突出,尤其是在远征小勃律时,他凭借高句丽传承下来的山地作战技艺,展现了超凡的军事才能。然而,他的晚年却因政治斗争而悲剧性地结束,成为历史上一位可悲的英雄人物。