长春经开区企业以实干精神奋力夺取首季“开门红”

独家抢先看

一季度是全年经济的风向标,要铆足干劲拼出加速度。2月14日,记者走进长春经开区吉光半导体产业园,园区内的吉天星舟长春航天科技有限公司(以下简称“吉天星舟”)和长春长光精瓷复合材料有限公司(以下简称“长光精瓷”)加工车间内,都是一派繁忙景象,企业春节后猛冲第一季度目标,当下已经满负荷运转,订单迎来“开门红”。

“从今年我们研制的项目数量分析,对比2024年第一季度,研制项目的增长率基本上能达到100%以上,今年同期在研项目的数量基本上翻番。”数据背后是夯实的业绩,2月14日,吉天星舟公司总裁助理张贵祥在接受采访时表示,公司在技术创新、市场拓展和产能提升方面均取得了显著进展,为全年目标的实现奠定了坚实基础。

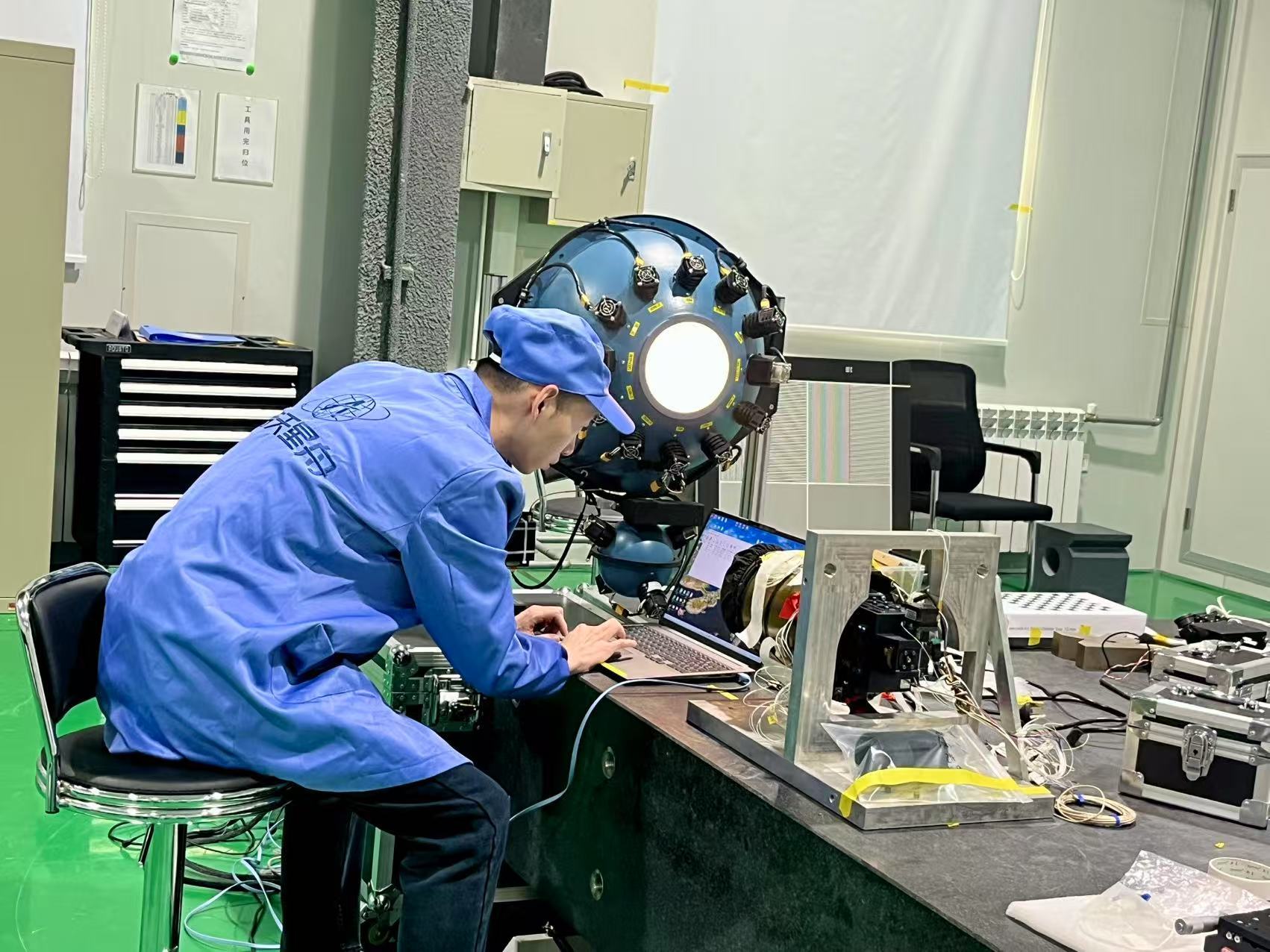

作为一家专注于航天遥感技术的高科技企业,2023年1月,吉天星舟正式落地长春经开区。公司核心团队由吉林大学教授及长春光机所专家组成,拥有约130名员工,主要从事对地遥感相机研发、数据销售及遥感星座建设。

2024年,吉天星舟成功发射了两颗卫星,正是这两次成功的发射,验证了公司的两项核心技术:非沿轨动中成像技术和计算光谱成像技术。其中,非沿轨动中成像技术被定义为航天对地遥感的第三代成像技术,具有高时效、高几何和高光谱的“三高”特点;计算光谱成像技术则在国际上处于领先地位,能够大幅降低载荷重量并提高分辨率。

2024年11月,吉天星舟在北京举办了技术鉴定会,邀请行业专家和院士对非沿轨动中成像数据进行了评审。专家一致认为,吉天星舟发布的数据达到国内领先、国际先进水平,填补了国内千公里级非沿轨成像数据的空白。

张贵祥表示,2025年吉天星舟的目标是实现合同额2亿元,营收1.5亿元,较2024年增长50%至80%。目前,公司在研项目超过30项,预计全年交付40多台套产品。在应用领域方面,吉天星舟的产品主要服务于农业普查、林业资源监测、城市规划、防灾减灾等场景。例如,通过光谱成像技术,公司能够精确评估农作物长势和产量,为国家粮食安全提供数据支持。

吉天星舟始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力。2024年,公司申请了35项专利,目前累计拥有70至80项专利,涵盖航天遥感相机及相关核心技术。张贵祥表示,公司每年在研发上投入较大,以确保技术领先性和市场竞争力。

长春经开区对吉天星舟的发展给予了大力支持。张贵祥表示,经开区在政策落地和资金扶持方面提供了诸多帮助,为企业快速成长创造了良好环境。2024年,吉天星舟签约合同额达1.5亿元,实际营收超过9000万元。2025年,公司计划进一步扩大产能,提升市场占有率。

吉天星舟正在规划“一水三山”遥感星座建设,计划2025年新增两颗卫星,进一步扩大在轨卫星数量。此外,吉天星舟与吉林大学长白山实验室合作,成立了由院士领衔的研发团队,专注于遥感技术的创新与应用,不仅展现了企业的强劲发展势头,也为全年目标的实现注入了信心。

长光精瓷公司作为中科院长春光机所重大科技成果转化成立的创新型科技企业,致力于发展精密碳化硅陶瓷成型与高精度零部件加工制造技术。公司现有产品广泛应用于先进光电装备、半导体制造装备。2023年底,在经开区政府的支持下,公司建成5000精密碳化硅陶瓷材料产线,可满足不同行业用户的定制和批产需求。

“我们开工后就一直在忙各类的项目对接,马上我就要出差。”交谈中,长光精瓷公司的总经理周立勋介绍,2024年,长光精瓷坚持积极开拓市场、加大投入研发资源,自主开发高性能铝基碳化硅卡盘、长程高精度铝基碳化硅导轨等新产品,并与用户配合完成了应用验证,在2025年顺利转入批产。

入驻经开区吉光半导体产业园,长光精瓷拓宽了上下游的产业链,相关的光电企业在经开区这个媒介的帮助下,能够在园区内就达成合作共识。“我们和吉天星舟有合作,还和其他的经开区光电企业都有材料加工方面的深度融合,这样的同行业资源链接,不仅便捷高效,还帮助企业拓宽市场。”总经理周立勋对记者说。2025年初,为满足高性能铝基碳化硅卡盘、高精度碳化硅导轨等多个项目的批产需求,公司正在积极论证推进碳化硅陶瓷高精度加工新产线建设,延伸技术链条和产业链条,策划新一年的人员招聘和产能扩充工作。

经开区一直注重企业发展,抢抓中央推出的一揽子增量政策机遇,全力做好争资争项,谋划推出一批承接性好、带动性强的优质项目,争取更多资金、项目落地经开。与国际国内行业龙头企业、隐形冠军企业以及专精特新企业开展了对接,最大限度为企业争取产业发展资金,为企业发展赋能助力。全力推动全区脱胎换骨、凤凰涅槃,努力在长春现代化都市圈建设中干在实处、走在前列。

吉林日报全媒体记者 王秋月

来源:彩练新闻