吉林一号,为什么行?

独家抢先看

凤凰网吉林 贺宝庆/文

在人类探索宇宙的历程中,总有一些时刻值得被铭记。

2015年10月7日12时13分,我国第一颗自主研发的商用高分辨率遥感卫星、我国第一颗自主研发的“星载一体化”商用卫星、我国第一颗自主研发的米级高清动态视频卫星“吉林一号”卫星发射成功。(图片来源:吉林日报)

“吉林一号”的一箭四星划破长空,正式拉开了中国商业航天的大幕。这不仅是一次成功的发射,更宣告了一个时代的开启。中国遥感卫星应用从此迈入商业化、产业化发展的新阶段。

此刻,主导这一历史性突破的,并非传统的“国家队”航天巨擘,而是一家源自中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称“长春光机所”)的年轻公司——长光卫星技术有限公司。

它的成长史,是一段将国家级科研院所的技术底蕴与市场活力相结合,勇于破冰、敢于追梦的传奇。

01孕育与破冰

指针拨回20年前的2005年,全球商业航天已风起云涌。

谷歌地球的面世,让公众第一次直观感受到遥感技术的魅力,也揭示了巨大的市场潜力。在美国,SpaceX、Planet等商业航天公司开始崭露头角,而中国在这一领域尚属空白。国内每年需花费大量外汇进口国外卫星影像,且数据更新不及时,受制于人。打破垄断,发展自主可控的商业遥感卫星,成为国家战略与市场发展的双重需求。

2005年,长春光机所时任所长宣明力排众议,将“一弹一星大口径大光栅”确立为重大创新课题。其中,“一星”的核心,是探索一条前所未有的技术路线:“星载一体化”。与传统“平台+载荷”彼此独立的设计不同,“星载一体化”要求以载荷为核心,平台服务并融于载荷,旨在实现卫星的高性能、轻量化和低成本。

宣明的底气来源于新中国“光学摇篮”——长春光机所的技术积淀。这所始建于1952年的机构,曾为“两弹一星”等国家重大工程做出卓越贡献,在光学载荷与精密仪器领域积累了深厚的技术底蕴。

正是这份底气,赋予了长光卫星与生俱来的基因。

启动之初,课题组做出一个大胆决定:首批成员除组长外,全部从在读研究生中选拔。经过严格考核,张雷、钟兴等11名年轻人脱颖而出。

被谷歌地球上神奇的卫星影像吸引,怀揣着一个朴素的“追星梦”的一群年轻人开启空天之梦的追逐。

当时,团队面临的是国内几乎空白的技术领域。没有成熟经验可循,一切从零开始。

现任长光卫星副总经理的徐开回忆,那时整个课题组每天都在学习,谁早回家都觉得心有亏欠。

张雷回忆说,曾和团队成员连续三四天奋战在办公室,工作至凌晨,仅休息两三小时又继续投入。

正是这种使命驱动的拼搏,让他们攻克了星敏感器、飞轮等关键部件技术,为日后腾飞奠定了基石。

在此后的数年间,从“星载一体化”技术研究室的成立,到“吉林省小卫星技术工程中心”的获批,再到升级为“小卫星技术国家地方联合工程研究中心”,这颗中国商业航天的萌芽在等待属于自己的阳光。

02诞生与绽放

2014年是中国商业航天的政策元年。国家政策明确“鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫星”。

政策壁垒的打破,为商业航天铺平了道路。

同年12月1日,由吉林省政府、长春光机所及技术骨干共同出资,中国第一家商业遥感卫星公司——长光卫星技术有限公司正式成立。创始人宣明担任董事长兼总经理。

这意味着,这颗幼苗开始直面商业世界的机遇与挑战。

在2015年10月首星发射前,长光卫星经历了二次重大考验,每一次都关乎存亡。

第一次考验:技术路线的抉择。2013年底,美国公司发射了世界首颗视频卫星,市场反响巨大。而此时,“吉林一号”的方案已定且正在实施。是固守原计划,还是迎头追赶?2014年4月,研发团队果断决策:调整方案,增补视频星研制!

第二次考验:发射许可的悬念。当卫星“正样”产品开始投产时,国家层面的发射许可尚未最终确定。巨大的不确定性压在每个人心头。在吉林省委、省政府的大力支持下,长光卫星团队多次与国家相关部门沟通协调,终于在2015年2月敲定了发射日期,悬着的心得以落下。

2015年10月7日,“吉林一号”一箭四星成功发射。当卫星顺利入轨并传回清晰影像时,现场那些平日严谨冷静的科研人员们,百感交集,相拥而泣。

这泪水,是无数个日夜奋战后的释放,更是梦想照进现实的激动。

“吉林一号”首发星重量仅420公斤,却在656公里轨道上实现了亚米级(优于0.72米)的对地分辨率,而当时国际同等性能的卫星重量往往超过1吨。

这背后,正是“星载一体化”设计理念的成功实践,极大地提高了有效载荷比重,创造了中国航天史上的多项第一。

03迭代与腾飞

成功只是起点。长光卫星成立十余年来,推动卫星技术实现了四次迭代飞跃。

第一代(首发星):以载荷为核心,实现从0到1的突破,有效载荷比提升至20%。

第二代(视频星):实现“星载一体化”,平台与载荷在结构、热控、测试上深度融合,有效载荷比升至30%,造价降至第一代的一半。

第三代(高分03系列):实现“去平台化”,卫星如同一台“飞天相机”,重量降至40公斤甚至更低,造价仅800万元左右,仅为第一代的十分之一。

第四代(宽幅系列):在张雷总师的带领下,团队攻克国产TDICCD传感器等一系列关键技术,于2020年成功发射国际首颗亚米级150公里超大幅宽光学遥感卫星,实现了高性能与批产能力的完美结合。

技术的快速迭代,推动了“吉林一号”星座的加速部署。从2015年的1箭4星,到2022年创造中国航天纪录的1箭41星。

目前,长光卫星建成了全球最大的亚米级商业遥感卫星星座——吉林一号。

所以,“吉林一号”不是一颗星,而是一个星座,包括高分系列、红外系列、宽幅系列及视频等“队员”,总数已达141颗。每天能对全球任意地点实现数十次过境观测,具备了前所未有的快速响应和数据获取能力。

与此同时,一个完整的产业链已然成型。2018年,建筑面积达9.67万平方米的航天信息产业园一期投产,具备年产200颗卫星的能力。长光卫星的业务也从卫星研制与发射,扩展到遥感数据服务、卫星部组件销售、甚至科普教育,形成了以自身为核心的航天信息产业集群。

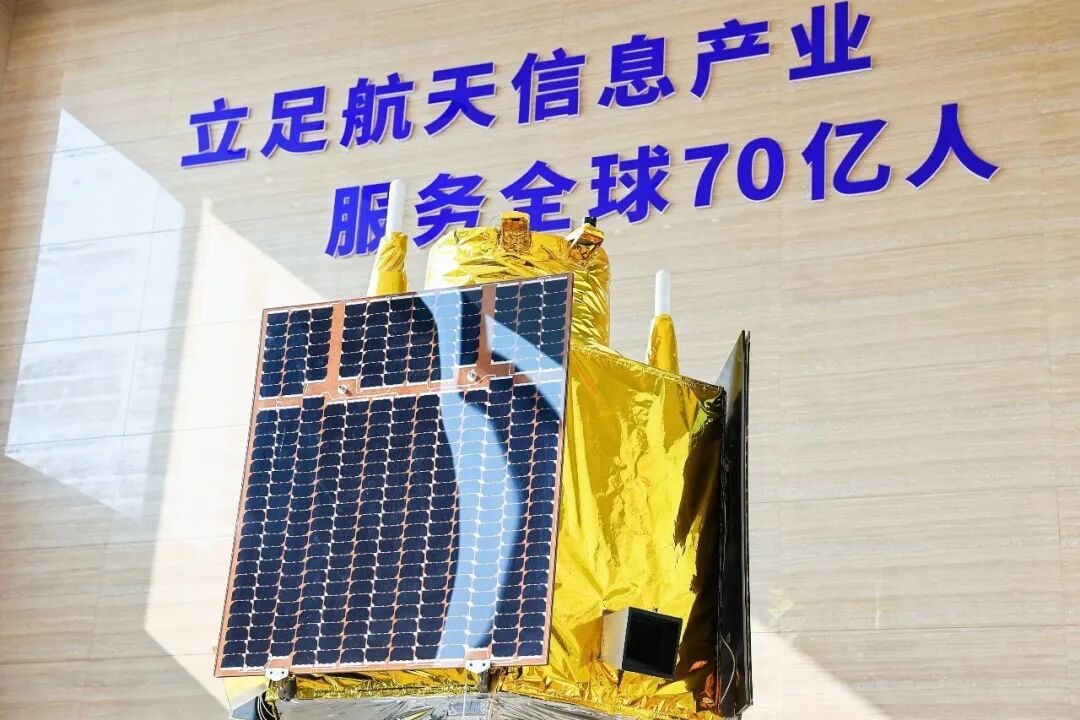

04服务全球70亿人的星辰大海

截至2024年,长光卫星已发展成为拥有近800名员工、硕士及以上学历占比高达88%的独角兽企业。其技术实力不仅体现在规模庞大的星座上,更在核心技术领域取得突破:2024年,成功完成100Gbps星间高速激光通信试验,解决了海量数据下传的“卡脖子”问题。

当前,商业航天正迎来前所未有的历史机遇。四中全会公报在建设现代化产业体系中首次新增“航天强国”表述,叠加“十五五”规划建议对航空航天等战略性新兴产业集群发展的部署,我国商业航天产业地位实现跨越式提升。

面向未来,长光卫星描绘了清晰的蓝图:计划到2030年前,建成由138颗卫星组成的完整星座,实现全球任意点10分钟内重访。

技术方向向SAR遥感、高光谱、红外等多维度拓展,构建“通导遥”一体化的综合信息服务能力。

同时在应用上,推动遥感技术从“高大上”走向“接地气”。2024年上线的“吉林一号网”App,内嵌AI大模型,旨在让遥感数据像普通互联网应用一样,服务农林水利、环保交通、金融城市等14大领域,最终实现“立足航天信息产业,服务全球70亿人”的宏伟愿景。

05仰望星空与脚踏实地

10月17日,年近七旬的创始人宣明离任董事长,“80后”张雷接棒。

从2005到2025,从实验室里的技术预研,到太空中闪耀的百余颗星辰,长光卫星的二十年,是科技体制改革与创新驱动发展战略的一个生动注脚。

长光卫星的故事,不仅关乎技术、商业与成功,更关乎一群中国商业航天人如何用智慧、汗水与家国情怀,将梦想写入苍穹,为民族复兴的征途,点亮了属于自己的星辰大海。

10月25日,在第1个台湾光复纪念日之际,“吉林一号”公布了8张太空视角下涵盖台湾各地的卫星影像图片,引发热议。

长光卫星回复中国吉林网采访时说,这些照片“吉林一号”系列遥感卫星运行在500公里以外的太空环境,能够做到想拍哪里就能拍哪里。

国防部新闻发言人张晓刚表示,中国的卫星看看中国的大好河山,很正常,没什么可大惊小怪的。

有网友留言希望长光卫星提供更高分辨率的图片。而这背后跟现阶段政策相关:“公开的光学遥感数据初级产品空间分辨率不优于0.5米”。

通俗的说,0.5是政策线,但确不是长光卫星的技术红线。

长光卫星已经指向了0.2米甚高分辨率的新高度。

本组图片除标明来源外,其余均为凤凰网吉林王振东拍摄。